15 февраля 1989 года советские войска, с честью выполнившие свой солдатский долг, были выведены из Афганистана. От эпохального события нас отделяют 36 лет. Большой срок. Но седовласым ветеранам той войны кажется, что всё происходило будто вчера…

Алексей Викторович Зеленский попал в Афганистан со вторым призывом — в 1981-м, на третьем году войны. В это время он с матерью и сёстрами жил в Таджикистане, и, наверное, ещё поэтому выпал ему жребий служить «рядом с домом» — Афганистан напрямую граничит с Таджикистаном.

Председатель местной организации ветеранов В.В. Кирсанов предложил редакции «СВ» встретиться с А.В. Зеленским, и мы рассказываем о нашей беседе.

— Алексей Викторович, вы родом из Бакланников, а как оказались в п. Курган-Тюбе, недалеко от Душанбе?

— Благодаря отцу, Виктору Герасимовичу. Он в совхозе был и сварщиком, и водителем. Но, побывав по работе в Душанбе, «заболел» теми краями: солнцем, горными хребтами с ледяными шапками, дынями… И когда я учился в Бакланниковской школе в пятом классе, мы отправились с юга на другой — восточный. Совсем не потому, что отец был легкомысленным человеком, наоборот, крайне серьёзным и вдумчивым. Просто впечатлился возможной переменой жизни, да и не старым ещё был…

Отец отличался суровостью, всё, в его понимании, должно было быть по-мужски: пунктуально, ответственно и дисциплинированно. Работягой был до корней волос, но внешне выглядел всегда с иголочки: и в пир, и в мир выходил в начищенной обуви и отглаженных брюках, всегда выбритый и подтянутый. Вложенные им в меня с детства уважение к порядку, верность слову — «чтобы не было стыдно перед людьми, которые на тебя понадеялись». Самодисциплина, умение не опускать руки и не ныть из-за трудностей, уважение к людям очень мне пригодились, когда в силу обстоятельств я в 18 лет остался в семье за старшего, а потом — в армии, прямо с «учебки».

Я внешне и по характеру очень похожу на маму, Ольгу Григорьевну. Доярка, всю жизнь не покладала рук работала. Когда мы уже беженцами, после переворота в Таджикистане в 1991 году, вернулись в Бакланники, она в 71 год пошла на совхозный ток! В 76 победила рак, ещё потом жила и здравствовала. Подняла троих детей, и спрос с нас был у нее всегда, как со взрослых, — тоже характера стального… В общем, семейная «школа» дала мне много для прохождения школы военной, без неё наверняка пришлось бы трудно.

— Не может быть на войне легко или не страшно. И всё-таки, что самое страшное?

— Три месяца «учебки» прошли в г. Термезе Узбекской ССР. Это было трудно, но легко переносимо — никто ещё не представлял, что нас ждёт. Я попал в Автомобильные войска, и потом, уже по прибытии на место службы в провинцию Кундуз — на севере Афганистана (географически Кундуз совсем рядом с границей СССР), оказалось, конкретно — в медсанбат. Взрослым людям не надо объяснять, с чем связана такая служба. А мы — ребятня по 18 лет или чуть старше! Работали — кто на УАЗике-«буханке», кто на ГАЗ-66 с будкой — вывозили с «поля» солдат, раненных и погибших, грузы «300» и «200». Доставляли их потом по назначению… Страшно. Как-то спросили меня: «А почему вы, молодняк, этим занимались, а не «деды», старослужащие?». Кто знает, наверное, так надо было — «деды» перед дембелем и так под пулями ходили…

Здесь всё было: и гарь, и пот, и кровь. И боль — ещё живого солдата и твоя. Застывшие навек лица… Ты вынужден во всём этом выживать, сохраняя человеческий облик. Есть расхожее сравнение восприятия войны с прыжками с парашютом: первый — не помнишь, второй — очень страшный, потому что знаешь ощущения, а после третьего уже спокоен… Грохнул рядом снаряд, или твой товарищ нарвался на мину — ты всё это воспринимаешь уже не как непреодолимый ужас. Там думать и душу рвать некогда, нужно действовать, спасать людей рядом. Да, на войне сознание черствеет, но не сердце — оно словно замирает. Это потом, уже после, как будто кокон с него обсыпается…

Но самый большой страх — не вернуться домой, причинить боль любимым людям, ведь никто там себя особенно не жалел. Навсегда потеряться для родных — это по-настоящему страшно.

Когда мы первый раз ступили на афганскую землю, увидели даже не степь, а голую пустыню с редкими кустами осоки — и всё, весь ландшафт, да палящее солнце, от которого еле-еле спасали потом «пельмени» — песочного цвета панамы. Большие армейские палатки на двадцать человек и множество разных машин. Скудная картина, но ничего, освоились. Была у нас баня саманная, столовая такая же — кормили хорошо: тушенка, каши, шоколад. Воду и хлеб привозили. Вода от жары становилась тёплой, почти горячей. Одежда белела от солёного пота, и постоянно хотелось пить.

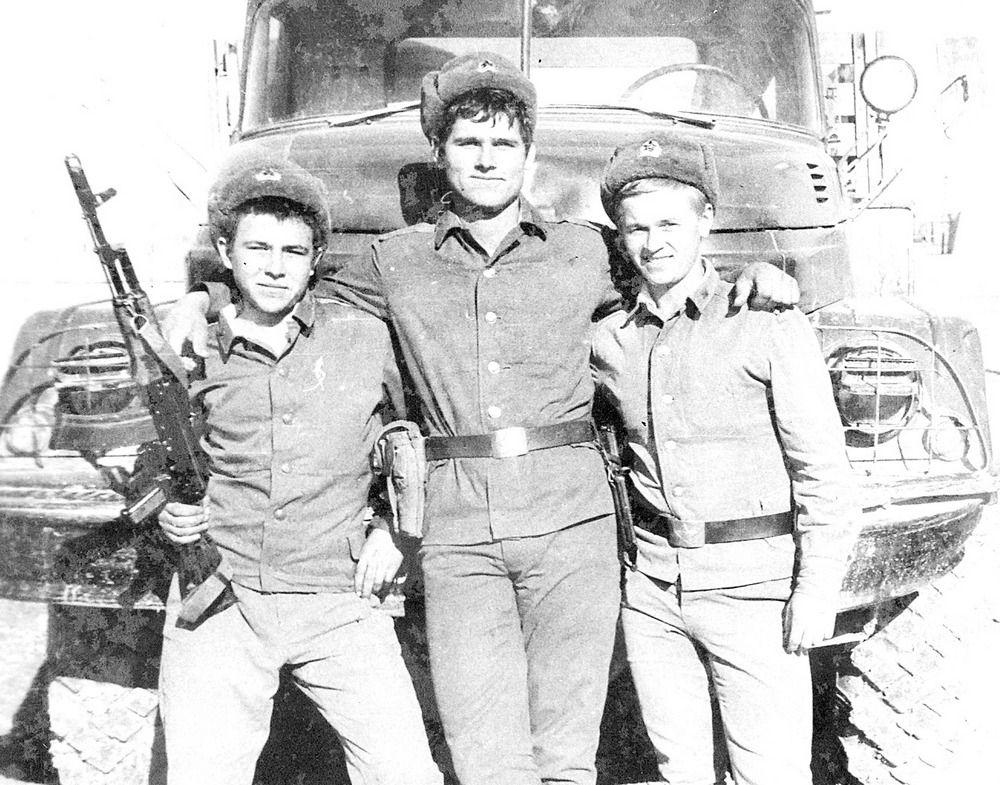

Но это мелочи, рядом всегда была поддержка ребят. Сразу после войны о боевых друзьях не часто думал, но проходили годы, и вдруг понял, что их не хватает! Уже будучи зрелым, я нашёл многих своих однополчан, переписываемся, зовём друг друга в гости, вспоминаем…

А о семье, я думаю, и говорить не приходится — самая главная опора для солдата на войне!

Во всё время нашей беседы с Алексеем Викторовичем рядом находилась его жена — Ирина Вячеславовна. Он перенёс инфаркт, инсульт, операцию — ходит с кардиостимулятором. Иногда от волнения ему становилось трудно говорить, и рассказ подхватывала Ирина Вячеславовна, ибо знает всю его жизнь, как собственную.

— Ирина Вячеславовна, как же вас свела судьба?

— Мы знакомы с Алексеем с детства, — уточняет она. — Он пришёл к нам, в 50-ю Курган-Тюбенскую школу, где-то в шестом классе. Весёлым, общительным и очень симпатичным был парнем. Начали встречаться с ним ещё до армии. Никто не знал, куда Алексей пойдёт служить по призыву, — просто проводили до военкомата. Когда был в «учебке», ездили с его мамой к нему, посылки, письма отправляли. А потом получали весёлые ответы, дескать, всё хорошо, служба идёт нормально, рядом надёжные ребята. А откуда — и знать не знали, всё хорошо-спокойно. Я даже в студию звукозаписи ходила, записывала для Алексея песни, стихи — на тонкой пластинке и отправляла в письмах. А он как-то прислал мне цепочку в тоненьком картонном трафарете, чтобы не прощупывалась сквозь конверт.

По воскресеньям мы регулярно смотрели по телевизору военную передачу «Служу Советскому Союзу» с ведущим Михаилом Лещинским. И однажды Ольга Григорьевна вдруг вскакивает и кричит: «Лёнька, сынок, это ты?!». И правда: стоит наш воин возле открытой двери УАЗа — «буханки» — весь её бок пулями изрешечен. Речь шла об Афганистане. Конечно, впали в ступор. Когда, как могли, успокоились, появилась гордость: всех, кто служил или пришёл оттуда, уважали, гордились ими. Это уже после вывода войск, когда навалились «мирные» проблемы, например, с квартирой, мы столкнулись с пренебрежением: «Чего вы ходите — мы вас туда не посылали!…». С тех пор никогда нигде ничего не просили — Алексей запретил, только когда потребовалась после болезни реабилитация, обратились к председателю местной организации ветеранов Василию Владимировичу Кирсанову — он очень хорошо помог с госпиталем, спасибо ему огромное. Но это потом, а тогда, в пору Афгана, служба там считалась за честь.

Когда вдруг утратилась связь с Алексеем, мы с Ольгой Григорьевной пошли к военкому прямо домой. Вышел к нам, а Ирина, младшая сестрёнка Алексея, ей было пять, взяла его за руку и говорит: «Дяденька, ты моего братика привези!». И он ей серьёзно так: «Я тебе даю слово, твой брат приедет!». И правда, заехал однажды на своем боевом в УАЗике — в командировке был…

Я слушала Ирину Вячеславовну и понимала: в пустоте, в бездушной среде настоящие мужчины не формируются. А её Алексей — настоящий. От военкома и сослуживцев они с мамой слышали только хорошее — и гордились, гордились. Они и так всегда знали, что Алексей — серьёзный парень, но тут вдруг враз по-другому повзрослел. Однажды написал: «В Афгане иначе понимаешь смысл слова «родина», по особому ценишь дружбу и поддержку». Да, служба там преподала всем хорошие уроки…

— А какие уроки, Алексей Викторович? И как было после Афганистана?

— Мы служили достойно и вышли оттуда достойно! Война укрепила нас как мужчин. Да, многие долго не могли отойти от неё, стали жёстче, кто-то до сих пор с ней живет. И когда теперь испытываешь любую боль, понимаешь — это совсем не та боль, чтобы брать её в расчёт… Мы по-другому стали ценить воду, хлеб, мирное небо, мать, дом, семью. Это была школа мужества, где всё настоящее: и враги, и друзья, и честны были перед своей совестью.

Я демобилизовался 5 мая 1983-го, а 6 августа мы с Ириной поженились. В Душанбе устроился на закрытый авторемонтный завод — приводили в норму технику из Афгана. Ирина институт закончила, в школе математику преподавала. Встали в очередь на квартиру — было уже двое детей. А тут перестройка, распад СССР, госпереворот в Таджикистане, и когда русские, бывшие там оплотом всего, оказались за чертой дружбы и понимания, пришлось бросить все и бежать в 1991 году в Россию, в родные Бакланники.

Получили в хуторе квартиру, работали, но в 2003 году сорвались вместе с детьми в Москву на заработки, как тогда делали многие… Жили там 13 лет. Мама моя оставалась здесь одна, и дети однажды сказали: «Хватит, поедем домой!». У Александра, сына, сегодня свой сын, у дочерей Анастасии и Ксении — по двое. Дети у нас все «отличники» — с хорошим образованием и при деле. Мы с женой душу отдаём внукам, а они — нам. Не так давно внук Артём Голубов, получив «золото» на местном чемпионате по борьбе, сказал: «Сегодняшнюю победу я посвящаю деду!». А я в свою очередь скажу о своих дедах по отцу и матери: Герасиме Борисовиче Зеленском и Григории Павловиче Шевелёве. Мы специально ездили с женой в Москву в парк «Патриот» — пройти там по «Дороге памяти»: в её залах увековечены фотографии и материалы о сражавшихся за Родину во время Великой Отечественной войны — более 36 миллионов карточек, среди них можно отыскать своего родственника. Так и я нашёл на интерактивном стенде фотографии своих дедов. Смотрел на них и плакал от гордости…

— Алексей Викторович, 15 февраля — День вывода Советских войск из Афганистана и День памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В эту дату по-особенному говорят об Афгане и других «горячих» точках, спорят до сих пор, как надо было… Что думаете вы?

— Я в политику не лезу, но считаю, что решение о вводе ограниченного контингента не было спонтанным. Наши солдаты и офицеры встали на защиту рубежей Советского Союза, ведь Афганистан граничит с тремя странами, тогда входившими в СССР: Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией, и задачи не допустить нападения на южные границы Родины мы выполнили.

А сегодня вспоминаем давно минувшие дни, кланяемся павшим в боях, умершим от ран и ушедшим из жизни уже в мирное время, обнимаем живых. И отдельно обращаемся к молодым: ребята, торопитесь разговаривать с ветеранами, чтобы перенять мудрость, научиться любить и понимать Родину.

Е. ШЕВЧЕНКО.