Журналисты, пожалуй, как никто другой знают о том, сколько интересного кроется порой за внешне обыденной судьбой «простого» человека — не имеющего ни высоких должностей и наград, ни громких званий. Но эти люди тоже создавали основы экономики своих станиц и хуторов, вносили посильный вклад в развитие всего района, отдали лучшие годы жизни и здоровье труду на благо малой родины и великого нашего Отечества, являются свидетелями важных исторических событий.

Кадры по-прежнему решают всё

Семикаракорский пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла) В.Д. Баранников, более 30 лет проработавший в кадровой службе агропредприятий, посмеивается над самим собой — мол, о чём рассказывать-то, тем более для газеты? Некоторые земляки говорят: кадровое дело — это не работа, так себе должность, только штаны протирать…

Правда, тут же выяснилось: сам Владимир Дмитриевич в корне не согласен с мнением пессимистов.

— На самом деле работа с кадрами очень интересная, ответственная, важная и не такая уж легкая, как кому-то кажется, — говорит В.Д. Баранников. — Это ведь не только оформление документов, подготовка приказов о приеме на работу, предоставлении отпуска или материальной помощи, поощрении или увольнении работников. Вся жизнь земляков предстаёт перед глазами кадровика. Самые разные события, повороты судьбы находят отражение в документах кадрового дела.

А сколько раз приходилось выезжать в другие районы и города, приглашать к нам на работу или производственную практику специалистов, а также молодежь, студентов! Мы организовывали им торжественную встречу, старались обеспечить наилучшими условиями для работы и отдыха, готовили для молодежи наставников из наиболее опытных профессионалов…

О семейных корнях

Разговор пробудил воспоминания ветерана, который достал альбом с фотографиями, и мы словно окунулись в реку времени, вернувшись к её истокам. А супруга Владимира Дмитриевича Мария Тимофеевна (кстати, до пенсии трудившаяся разнорабочей на совхозных фермах и полях) ненавязчиво подсказывала, уточняла, напоминала детали событий. Но и хозяин дома уверяет, мол, он может забыть, что именно ел вчера на обед, зато хорошо помнит о произошедшем 70 лет тому назад.

— Мой дед с братом и своими родителями пришли на Дон, в хутор Дурной (ныне х. Жуков) с Украины, из Харьковской губернии, — сказал В.Д. Баранников. — Хотя Баранниковы — это, скорее, русская фамилия. Возможно, наши предки вначале жили на русских землях, позже оказались на Украине и осели там. Там даже есть селение Баранниковка. Мечтал съездить туда, да всё не было случая, а теперь и подавно ничего не получится с поездкой — здоровье не позволяет, да и видите, что в Украине творится.

Семейные корни жены — тоже в Украине, на Полтавщине, но родилась она в Мартыновском районе, в хуторе Болотове (сейчас от него почти ничего не осталось, лишь причал да памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам и офицерам)…

Конечно, мои собеседники не могли обойти вниманием нынешнюю драматическую ситуацию в Украине. Они практически в один голос высказали свое мнение о недопустимости братоубийственной войны в Донбассе, оба ошеломлены той непримиримостью, ожесточением, с которыми там пытаются решать внутриполитические проблемы, в том числе и межнациональные.

— Не должно такого быть! Политики обязаны думать прежде всего об интересах всего народа и уметь договариваться ради его будущего, для этого их избирали люди и доверили им власть, — считает В.Д. Баранников. — Иначе мира в обществе не будет, да и единую страну не сохранить…

— Мой дед Николай Иванович со своим братом и братом жены своей, Анны Степановны, плотничали, — рассказывает В.Д. Баранников. — Они могли и курень построить, и амбар, и другие объекты, кроме мельниц. Люди с уважением относились к строителям. Наша фамилия довольно распространена на Нижнем Дону, вот и предложили казаки моему деду на хуторском Круге вступить в казачье общество. Однако высказав свое уважение собравшимся людям, Николай Иванович отказался: «Чего уж там — всю жизнь был хохлом, хохлом и помру…».

Дед был участником Первой мировой войны, ранен под Тильзитом. На излечение его отправили в Балашово на Волге. Говорили, что он легко отделался. Чуть только выбыл Николай Иванович с фронта, там немцы провели газовую атаку. От ядовитых газов в мучениях погибло немало солдат русской армии, многие были искалечены на всю жизнь.

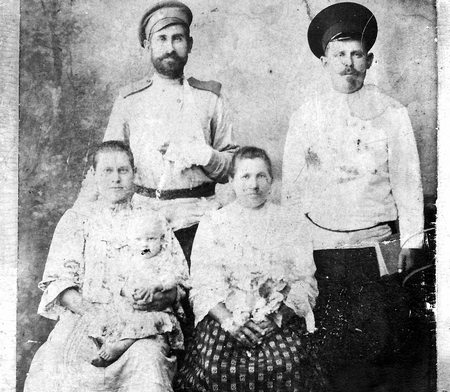

У нас сохранилась фотография 1915 года, где запечатлен мой дед Н.И. Баранников, перед ним Анна Степановна с годовалой дочерью Евдокией (моей тётей) на руках. Рядом с ними — брат бабушки со своей женой.

Хутор имени простого солдата

Воевал и отец В.Д. Баранникова Дмитрий Николаевич, который погиб во время Великой Отечественной войны в Сталинграде. Но его судьба заслуживает более подробного рассказа, и мы к нему ещё вернемся в одном из выпусков «СВ». Пока обратимся к событиям, связанным с освобождением Семикаракорского района от немецко-фашистских захватчиков в начале января 1943 года.

— К сожалению, с течением времени люди забывают о многих событиях, в том числе имевших заметное влияние на их жизнь, — сказал Владимир Дмитриевич. — Таково, видимо, свойство человеческой памяти.

Например, мало кто сегодня помнит о том, что до 1952 года хутор Жуков носил иное название — Дурной, или Дурновской. Или считают, что он переименован в честь знаменитого маршала Победы Г.К. Жукова. Подобное мнение существовало уже в 70-80-годы.

Однажды я перекладывал перевязанные бечевкой пачки архивных документов винсовхоза «Жуковский», и вдруг одна связка рассыпалась. Поднимаю один из упавших листков. Это оказалось заявление работника хозяйства — некоего Объедкова (такие фамилии царские власти в конце 18 века давали родственникам и потомкам близких сторонников Е.И. Пугачева после подавления восстания), которое начиналось так:

«Директору виноградарского совхоза имени маршала СССР Г.К. Жукова…»

Я положил листок в обратно в архивную папку, но, вероятно, лучше было бы сохранить его, передать в музей. Дело в том, что хутор переименован был в честь водителя артиллерийской самоходной установки (САУ) Ивана Ивановича Жукова из Донецкой (Сталинской) области, то есть в честь простого советского солдата-освободителя.

…Утром 3 января 1943 года к хутору Дурному подъехала самоходка — это была советская разведка. Я тогда жил там у своего деда. Мы с ним и несколько хуторян стояли возле мельницы. Бронемашина остановилась недалеко, и экипаж вышел к нам, в том числе и водитель И.И. Жуков. Про их воинские звания не скажу — не рассмотрел, самоходчики были в красноармейской форме без погон (погоны в Красной армии ввели чуть позже).

Они расспросили об обстановке, есть ли в хуторе немцы или полицаи. Попросили табаку — свой закончился. Мой дед отсыпал им самосаду, но плату за табак не взял, мол, «ничего не надо, вы — наши освободители». А через час экипаж САУ вернулся назад — привезли убитого водителя И.И. Жукова, чтобы с почестями его похоронить.

Выяснилось, что бронемашину атаковали немецкие самолеты. Одна из пулеметных пуль попала в открытый смотровой лючок водителя…

Несостоявшийся расстрел

Но разведывательный экипаж САУ, которым управлял И.И. Жуков, до гибели водителя успел выполнить важную задачу — возле хутора Вислого уничтожил две конные подводы с карателями-полицаями, которые ехали из станицы Семикаракорской, чтобы расстрелять группу хуторян (из Вислого, Дурного и, возможно, других хуторов), в том числе и меня с дедом.

Я никогда не рассказывал об этом страшном плане фашистов и их прихвостней. Слава Богу, их замыслы не сбылись. Но главное то, что расстрельные списки появились по инициативе некоторых местных жителей, которые считали себя коренными, а остальных — инородцами, чужаками. И при всем своем авторитете и заслугах перед земляками могла пострадать любая семья.

К счастью, не все люди ослеплены ненавистью к представителям других народов, живущими бок о бок сотни лет. Вот и моему деду местные казаки шепнули: «Слухи разные ходят, спасайтесь, уезжайте куда-нибудь, если не хотите в Дону раков кормить». Дед мой за нашу семью переживал — куда бежать? Кругом немцы, полицаи рыщут.

К счастью, оккупанты недолго хозяевали на Дону. Спасение пришло вовремя. Советские разведчики захватили списки и потом прошли по хутору Вислому, проверяли — действительно ли там проживают указанные предателями семьи, знакомили хуторян с этими списками.

Вот так, благодаря ратному подвигу простых советских солдат и пришла свобода, появилась надежда на новую, счастливую жизнь для семьи Баранниковых и других жителей нашего района. Владимир Дмитриевич и Мария Тимофеевна вырастили двоих детей, есть у них пятеро внуков и правнуков. На склоне лет чувствовать любовь, душевное тепло своих близких — наверное, это и есть настоящее счастье.

Н. МИХАЛЕВИЧ.

На снимках: Владимир Дмитриевич и Мария Тимофеевна Баранниковы; участник Первой мировой войны Н.И. Баранников с семьей, 1915 год.